Change The Cycle Report

新しいサイクルをつくる、みんなのレポート

REPORT

2025.01.30

繊維業界の視点から掘り下げるファッションの循環

〜日本繊維機械学会 情報交換会 レポート〜

2024年12月3日、KISARAZU CONCEPT STORE(以下、KCS)のFACTORY LABで、一般社団法人 日本繊維機械学会 繊維リサイクル技術研究会による情報交換会が行われました。今回は、同会の様子や、繊維業界における新しいサーキュラーエコノミーづくりへの取り組みについて紹介します。

専門家たちが繊維リサイクルを考えるコミュニティ

日本繊維機械学会の繊維リサイクル技術研究会は、繊維や繊維機械に関するさまざまな分野のメーカー、技術者、研究者が集まり、繊維系廃棄物と生分解性繊維の有効利用といったテーマを議論することで、環境に優しい繊維産業を形成していくことを目的としています。

その視点は、繊維系廃棄物を減らすための手法や有効な利用方法、リサイクルを前提とした繊維製品の在り方、 繊維のリサイクルを確立するための社会的な環境づくりなど多岐にわたります。

今回開催された情報交換会は参加者たちが繊維リサイクルに関する取り組みや先端技術の発信など、分野を超えて意見しあう場として、2001年の設立から毎年、複数回実施されてきました。そして、第155回となる情報交換会「KISARAZU CONCEPT STOREで衣服の循環を考える」はKCS内で開催されました。関西を拠点とする同会が、関東で情報交換会を行うのは初めてのこと。そのきっかけをつくったのは、KCSのストアパートナーである文化学園大学の教授・熊谷伸子さんの呼びかけでした。

情報交換会の会場となったKCSのFACTORY LABは、新しいファッションのサイクルに関するアイデアを形にしていくための実験場。文化学園大学は、このラボに参画する団体の一つで、同大学のファッション社会学科では、月に1回程度、学生の製作実習や実験で出た残布、衣類回収イベントで交換されなかった衣類を用いて小物製作のワークショップを行っています。

熊谷さんは、「FACTORY LABで活動するなかで、ワークショップに参加する家族連れのお客様は、その子どもたちの教育への意識の高い方が多いと感じます。エンドユーザーに対して、KCSが魅力あるファッションアイテムに出会える場所としてだけでなく、FACTORY LABの目的である発見、学びのある場所として発信していくために、アカデミックなコミュニティによるイベントの開催は、その求心力を生むきっかけの一つになるのではと考えました」と話します。

ファッションの現場の先進的な研究を共有

当日の情報交換会は、参加者に対してKCS内を巡りながら、各エリアの紹介、その目的を解説するツアーからスタート。繊維のリサイクルという、ファッションの循環に欠かせない活動に取り組む参加者たちだけあって、KCSとブランドパートナーとの関係、どのような仕組みで商品を陳列しているかなど、専門的な視点からの質問が挙がりました。

KISARAZU CONCEPT STORE 館内ツアーでは、参加者から活発に質問が挙がった。

その後、FACTORY LABへと場所を移し、メインの情報交換会が始まります。

最初の講演は「ファッションニューライフ(ファッションの楽しさと持続可能な未来の融合)作って売るだけの一方通行ではなく、衣料品が循環する流れを作る」と題して、株式会社大丸松坂屋百貨店の田端竜也さんによる講演が行われました。

ここでは、同百貨店が展開する衣服のサブスクリプションサービス「アナザーアドレス」について、その立ち上げの目的や可能性が語られました。ファッション業界におけるECの潮流に対して、リアルな店舗を持つ百貨店がどのようなアプローチで取り組むことが求められているか、ビジネスと現代のユーザー心理など、さまざまな視点からファッションの新しい動きを伝えました。

百貨店によるECでのサブスク事業への道のりを語る、大丸松坂屋百貨店の田端竜也さん

続いての講演は、近畿大学の教授でバイオコークス研究所・所長の井田民男さんによる「環境負荷の低減を進める次世代バイオ技術を用いて循環型社会を目指す」です。井田さんが研究・開発に取り組むバイオコークスとは、植物を始めとするバイオ素材を用いて、エネルギーの素となる高濃度の炭素を持つ燃料へと変換したものです。

木材だけでなく、野菜の皮、茶滓など日常生活のなかで出る植物性廃棄物からもつくれる再生可能な固形燃料として、次世代エネルギーの分野で大きな注目を集めています。そして、このバイオコークスは、衣類を始めとする繊維も原料にできるのが大きなポイント。従来の化石燃料による環境負荷やエネルギー資源の枯渇といった世界的な課題の解決に、新しい可能性を広げています。

バイオコークスの研究・開発に取り組む、近畿大学 バイオコークス研究所 所長・教授の井田民男さん

「バイオコークスの実用化に向けては、加工を行う工場などの設備開発などさまざまなハードルがあります。そのなかで、衣類などの繊維を原料とする場合には、分別した廃棄物を利用する認可や、再利用に向けた仕組みづくりなど、民間と行政の協力が必要な部分も多い。

ゴミを有用なエネルギーに変えることができることを、生活者の皆さんに知っていただくことも、その状況を変えていく力になるかもしれません。FACTORY LABのように、目に見える形で、環境の課題を考えるきっかけを与える場は、そういった活動を後押しするための大切な場所だと感じます」と話す井田さん。衣類の新たな循環づくりを目指すKCSともとても親和性のある講演でした。

講演に続いては、2組が登壇し、繊維のリサイクルに関連する話題をプレゼンテーションしました。

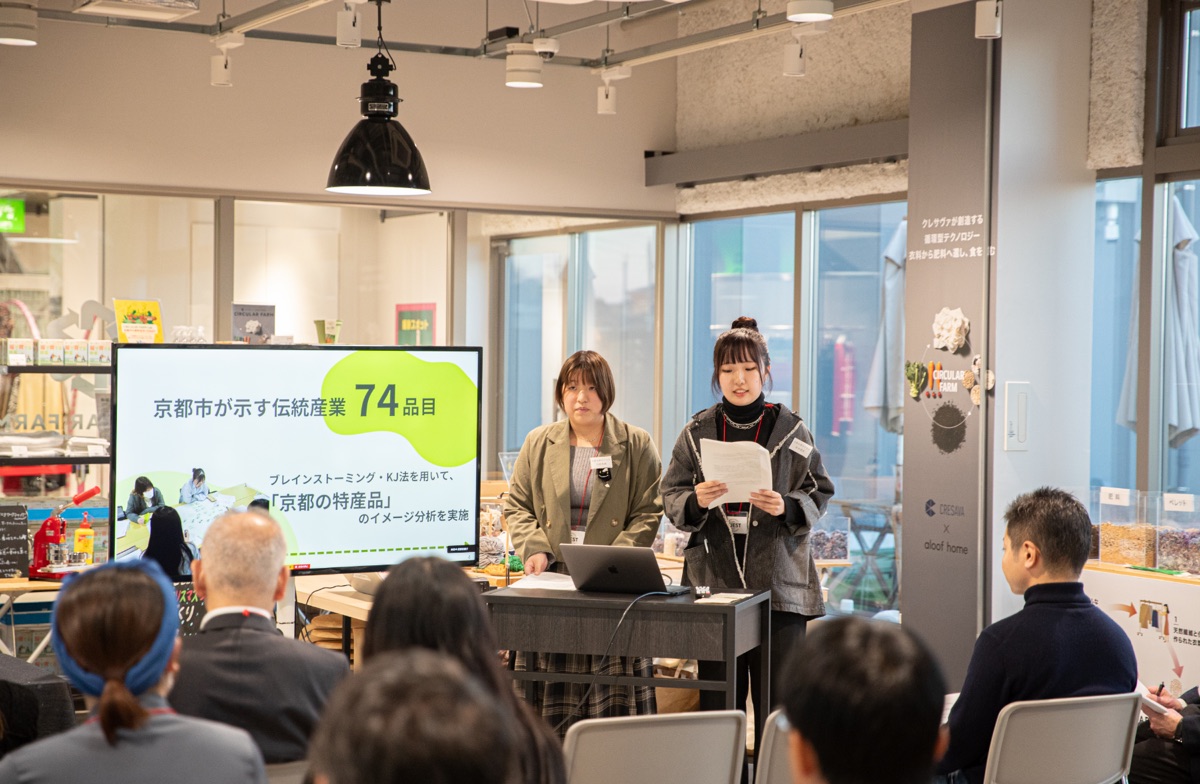

1つ目は、京都光華女子大学 キャリア形成学部から、宮原ゼミ所属の3年生、坂本遼香さん、矢崎葵織さんが「繊維系廃材を用いたKYOTO UPCYCLE BRANDの商品開発とブランディング」というテーマを投げかけます。

ここでは、同ゼミで行っている、繊維系廃材をシート材に加工して、再利用する取り組みを紹介。京都という土地に着目し、京野菜を用いたシートの分析、それを活用した小物づくりを通して見えてきた課題や可能性を話しました。メーカーなど素材に関するプロである参加者からは、その原料の設定や活用方法に関するアイデアのアドバイスなどが挙がりました。

お二人は「KCSは、ファッションの新しいサイクルを生み出すという難しい課題に向けた場所ですが、実際に訪れるととても楽しくて、ワクワクさせてくれる仕掛けがあり、こういった形で人を惹きつける方法があるんだと発見がありました」(坂本さん)、「私たちの取り組んでいるKYOTO UPCYCLE BRANDは、リサイクルから商品開発までを一貫して考えていて、色んな課題に直面しますが、こういった場所で発表し、専門的な目線でアドバイスをいただけたのはとても貴重な機会でした」(矢崎さん)と話してくれました。

ゼミでの取り組みを紹介する京都光華女子大学 キャリア形成学部の3年生、坂本遼香さん(左)と矢崎葵織さん

続いて話題を提供したのは、株式会社カラーループの内丸もと子さん。「“Colour Recycle System” 繊維廃材を色で分けてアップサイクル」というテーマで、内丸さんが取り組む、廃棄繊維を色分けしてリサイクルするColour Recycle System(カラーリサイクルシステム)を紹介。これは異なる素材が混ざった状態で廃棄される繊維製品を、色の種類に分けて綿状にし、フェルトや糸にするほか、樹脂と合わせてFRP(繊維強化プラスチック)などにも活用できるという技術です。

同会の委員長である京都工芸繊維大学 名誉教授・木村照夫さんのもとで学び、大学ベンチャーとしてスタートした内丸さん

内丸さんは、「衣類のリサイクルは、多くの場合、すべての繊維を丸ごと処理するため、素材になった段階ではくすんだ色味になって、再利用の用途が限られてしまいます。色を分けてカラフルな素材にリサイクルができれば、デザイン的にもさまざまな可能性が広がります」と話します。

ただ、繊維をリサイクルするだけでなく、その素材を魅力のあるものに変えていく取り組みは、持続可能なファッションの循環には欠かせない視点です。Colour Recycle Systemから生み出された素材は注目を集め、2025年4月に開催される、大阪・関西万博の共用ベンチの一部にも採用されるといいます。また、KCSにおいても、今後、同システムに関する展示スペースを設ける予定です。

これら多方面の取り組み、熱い思いが語られた情報交換会は、半日にわたって行われ、最後はKCSのカフェでの交流会で締めくくられました。

KCSのラボとしての役割

京都工芸繊維大学 名誉教授の木村照夫さん

同会の委員長で、京都工芸繊維大学 名誉教授である木村照夫さんは、こう語ってくれました。

「この会は、研究者やメーカーなどさまざまな知見を持った参加者がいます。KCSのように、ファッションとビジネスが結びつく場所で、開催ができることは大きな刺激があります。商業施設の中にあるスペースでの情報交換会は、研究所のような場所で開催するのとはまた違う会になったと思います。

今回、KCSを訪れ関東だけでなく、もっと多くの地域で展開してほしいという思いを持つほど、魅力的な場所だと感じました。私たちの研究会のように、繊維に関するさまざまな人材が交わることで、研究やテクノロジーが発展していくように、KCSもファッションの多様な視点が交わるハブ的存在となっていくことを期待しています」

KCSでは、企業や団体、学校などの視察を受け入れております。

ご要望がありましたら、以下メールアドレス宛にご連絡ください。kcs-pr@smiles.co.jp(木更津コンセプトストアPR事務局)