Change The Cycle Report

新しいサイクルをつくる、みんなのレポート

REPORT

2025.09.18

バリューブックスに見る、これからの資源循環のあり方

書籍や雑誌の業界には、買い取りから中古販売まで二次流通を担う古本屋さんという存在があります。長野県上田市を拠点とする株式会社バリューブックスもその一つ。業界や事情は違えど、行き場を失ったモノをサイクルさせるという点では、KISARAZU CONCEPT STORE(以下、KCS)と共通点の多い活動と捉えられるはず。KCSチームではそう考えてバリューブックスを訪れ、本の業界の循環についてリサーチしてきました。

同社が手がける古本事業は、中古書の売買にとどまらず、現在では実店舗「本と茶 NABO(ネイボ)」や、移動書店「ブックバス」など多角的に展開されています。B Corp認証(※社会的・環境的責任を果たす企業に与えられる国際的評価)を取得され、新しい読み手へとつながる本の循環のカタチがますます注目を集めています。

1日に3万冊もの本がどのように循環し、本をとりまく未来を支えているのでしょうか。毎日1000箱の本が集まる倉庫からはじまり、発送拠点や実店舗を案内してもらいながら、その実践の日々を取締役・中村和義さんに伺いました。

ご案内いただいたのは、左から取締役の中村さん、広報・PRの竹村さん、企画・編集の神谷さん。

本が生まれ変わる仕組み

2025年現在、1日1000箱、およそ3万冊の本がバリューブックスの倉庫に届く

ーーすごい本の数ですね。どのような流れで本が循環しているのでしょうか。

中村:

バリューブックスでは上田市内に5箇所の倉庫を運用しているのですが、この倉庫には全国から毎日約3万冊の本が届きます。届いた本は丁寧に査定して、インターネットや実店舗で販売できる本と、別の方法で新しい読み手につなげていく本に分かれていきます。買取できた本はバリューブックスのサイトや国内の大手ECプラットフォームなどで中古販売し、1日約1万5千冊を新たな読者の元へお届けしています。

中村:

でも、残りの半分の本たちはどうするのか。この「買取できない本」への様々なアプローチがバリューブックスの特長の一つでもあります。詳しく説明する前に…この本の山を見てもらえたら。

中村:

これは買い取れない本、つまり我々が主に古本として販売をし、再循環させているECの世界では、需要と供給のバランスが崩れてしまっていたり、現在はニーズが落ちてしまっていたり、状態が販売に適していないなど様々な理由により、どうしてもビジネスにはなりづらい本たちです。

通常ですと、このまま古紙回収され、本としての役目を終えて紙資源に戻っていきます。

ーー不思議な光景です。本としてまだまだ読めますし、誰かの役に立つはずなのに。

中村:

はい、みなさんそう感じると思います。それは、私たちも、もちろん同じ気持ちです。日々、この光景を目にしながら作業をしている私たちは、「なんとかしたい」「本としての価値はひとつも変わっていないのに...」、そんな思いからバリューブックスでは「捨てたくない本プロジェクト」に取り組んでいます。もちろん古紙回収として紙になっていくことも真っ当な資源の循環です。けれど私たちは、なるべく本のまま、本としての価値を新たな読者につなげたい。そう思っています。

「捨てたくない本」から生まれる新たな循環

ーー 買取できなかった本は、どのように新しい読み手とつながっていくのでしょうか

中村:

「捨てたくない本プロジェクト」では様々な取り組みを実践しています。例えば、ブックギフトプロジェクトでは、学校や保育施設など、本を必要とする場所にブックバスで向かい、無償で本を届けています。他にも、値段がつかなかった古本だけを格安で並べて販売する本屋「バリューブックス・ラボ」の運営や、無印良品とも協業し「古紙になるはずだった本」として現在20店舗ほどで一緒に販売もしています。

内装は諏訪市のリビルディングセンターが手掛ける。翌日のイベントに向けて絵本や児童書がぎっしりと詰まっている様子にワクワク!

中村:

実店舗「本と茶NABO」では古本の新しい見せ方や「つなぎ方」を試す場所として10年ほど運営しています。2018年にオープンした実店舗の「バリューブックス・ラボ」では、古紙回収に回すしかなかった本を1冊50円や100円で扱っています。お子さんがお小遣いで買いやすい価格帯ですよね。他にも、遠方から仕入れで来てくださる方もいらっしゃるんですよ。

ここでは通常全巻揃えていないと売れない、歯抜けの漫画セットでも並べることができる。理解したうえで新しい読者に購入してもらえる。

ーー自分たちの場だからこそ、新しい商流に乗せられるのですね。近所の方もよくお店にいらっしゃるとのことで、地域との関わりも大切にされているようですね。

中村:

将来的には、上田が「本のまち」として認知されるような状態を作れたらいいなと思っているんです。本を扱いたいと考える人たちをサポートして、まち全体に本のある空間を増やしていきたい。小さな種まきですが、本を通じて地域のつながりが広がっていけばと思います。

ーー 本そのものが別のものに生まれ変わることもあるのでしょうか。

中村:

はい。どうしても再流通が難しい文庫本や雑誌や漫画を素材にして、「本だったノート」や「雑誌だったノート」、「漫画だったノート」を作っています。

印刷に使用したインクは、同じく捨てられる予定であった「廃インク」。そのため1冊1冊カラーが違う。

中村:

面白いのは、紙を作る時にあえて古本の文字や質感を少し残すようにしていることです。ノートを見た人が「あ、これ本からできているんだ」って気づいてもらえるように。あまりにもきれいに作り過ぎてしまうと、元が本だったことが分からなくなってしまう。物の循環を感じてもらうためには、そのつながりが見えることが大切なんです。

ーーノートに残る古本の文字を見つけた時の、小さな驚きと発見。そんな瞬間が、物の循環について考えるきっかけになりそうです。

ものづくりが循環の原点

ーー出版社や著者の方々との連携では、どのようなことを大切にされているのでしょうか。

中村:

「バリューブックスエコシステム」という仕組みで、現在5社の出版社さんと連携しています。古本が売れた時の利益の33%をお返しするという取り組みです。私たちは、出版社さんが作られた本を大切に循環させる立場です。だからこそ、本当に丁寧に作られた本は時間が経っても読み継がれていく、そんな本づくりを応援したいんです。

ーー 古本の流れから見えてくる、出版の未来はどのようなものでしょうか。

中村:

古本市場にどのくらい在庫があるかが分かれば、新しい本を刷る時の参考にもなりますよね。もし、古本からも十分に利益が得られるのであれば、新しく刷る分を少し減らしてもいいかもしれない。必要以上に作らなくても、きちんと読者に届けられる仕組みができれば、資源も大切にできます。

時間が経っても色あせることない、長く読み継がれている本はたくさんあります。古本の世界を見ていると、どんな本が本当に愛され続けるのかがよく分かるんです。丁寧にものづくりをしている人たちを応援して、そんな本が増えていけば、出版の世界がもっと豊かになる。それを支えることも、私たちの役割だと思っています。

ーー 著者の方との直接的なつながりも作られているのですね。

中村:

著者の方に直接販売していただくことで、より多くの利益を得てもらえるような仕組みも作っています。今の出版業界は、新しい本がどんどん出てサイクルが速くなりすぎているようにも感じます。もう少しゆっくりと、丁寧なものづくりができる環境を作りたいんです。

ーー社会に向けた活動を長く続けていくために、どのような工夫をされているのでしょうか。

中村:

社会に良いことをするだけでは続かないんです。それが事業の一部として自然に機能することが大切。ブックギフトも、本を届けるだけならお金がかかるばかりです。人手もかかるし、時間もかかる。でも、この活動をお客さまに知ってもらい、「バリューブックスを選ぶ理由」の一つにしてもらえれば、自然と持続できるようになります。小さな会社だからこそ、社会への想いと事業の継続、この両軸を大切にしていかないと。

ーー B Corpの認証も取得されたそうですね。

中村:

はい。B Corpは、社会や環境に配慮しながらビジネスをしている企業の認証制度です。特にビジネスモデルが資源の保護に貢献していること、教育的価値のある「本」という商品をステークホルダーの方々に届けているという2つの点で大きく評価していただきました。認証を取得したことで、自分たちの取り組みを客観的に振り返ることができました。まだまだ環境面での取り組みなど、足りない部分もたくさんあります。でも、この認証を指標にすることによって、より良い会社を目指してアップデートし続けていきたいです。

ーー 働く人たちにとっても、やりがいのある循環が生まれているのですね。

中村:

見てもらった通り、バリューブックスでは女性が多く働いてくれています。私たちが現在、経営課題として掲げているのはジェンダーバランスの解消です。そのためにまず、役員メンバーを見たときに、社員の誰もが「このなかに少なくとも一人は自分とつながっている」と感じられるよう、B Corpの取得を促進した女性役員が社長に就任したり、女性2名を新たに役員登用をするなど経営体制も変更しました。ジェンダーギャップを埋めるために具体的に取り組み始めたのは、ネットワークの構築を目的として様々なテーマにて定期的に開催される座談会や学びの機会創出、自分のキャリアを考えるワークショップなどを業務時間内で行っていく多面的な活動です。さらに、精神科医の先生と契約し会社で気軽に専門家に相談ができる時間を作れるメンタルケア支援室も作ったりしているんですよ。

創業してすぐの頃、社員の退職理由はライフステージの変化によるものが多かったのですが、ある時、初めて「やりがいを感じられなかった」という理由で辞める人が出たそうです。それを重く捉えた創業者の中村がはじめたのが、ブックギフトプロジェクトでした。

例えば、スタッフが自分の子どもが通う保育施設や学校に本を届けて、「ありがとう」って言ってもらえる。自分たちの会社があることで周りの方に感謝していただけるというのは、みんなにとってやりがいにつがなり長く続けていく原動力のひとつになると思います。

ーー これからの社会における資源の循環について、どのように捉えていますか。

中村:

これからは、今ある地球の資源を大切に使い回していく時代になっていると思います。新しく作る前に、今あるものの再循環でまかなえないか考える。本の世界でも、この考え方がきっと大切になってくるのではないかと思います。だからこそ、出発点となる最初のものづくりが重要だと思いますね。どの業界でも、長く使い続けられるものを最初に作っていかないと、大量生産・大量消費の世界は変わらないと思います。

ーー 最後に、本の循環を通して実現したい未来について聞かせてください。

中村:

本が循環することで、新しい出会いや発見が生まれます。古本として手に取った一冊が、子どもの将来を変えるきっかけになるかもしれない。捨てられるはずだった本が、ノートに生まれ変わって誰かの大切な思い出を記録するかもしれない。

本を作る人たちにとっても、自分の作品がどんな風に愛され続けているかを知ることで、もっといい本を作ろうという気持ちになる。読者の方々には、もっとたくさんの本との出会いの機会が生まれる。みんなが嬉しい仕組みはまだまだあると思うんです。

本の循環を見ていると、ものづくりの本質が見えてきます。時間が経っても読み継がれていくようないいものづくりを応援して、大切な文化を次の世代に受け継いでいくお手伝いをしたい。それが私たちの願いです。

ーー インタビューを終えて、KCSチームが感じたこと

倉庫を見学させていただいてまず衝撃的だったのはその物量の多さ。しかも毎日3万冊の本が新たにこの場所へやってくることにただただ驚きました。そして、印象的だったのは買取が付かない本にも次の道をしっかり考えていらっしゃる点。本一冊一冊を丁寧に次の読み手に届けようという想いを強く感じました。また、サステナブルな活動はただただコストだけかけるのではなく、経済合理性と合わさって初めて本当のサステナブルな活動に昇華されるのだと改めて強く感じました。KCSとしても色々な学びと刺激をもらえた視察取材でした。

左から三井不動産株式会社 伊藤、株式会社バリューブックス取締役 中村さん、三井不動産株式会社 西村

中村和義さん

株式会社バリューブックス取締役

2014年にバリューブックス参画、2015年に取締役就任。移動式本屋「ブックバス」事業の立ち上げや、無印良品との協業によって廃棄本を有効活用する「古紙になるはずだった本」「本だったノート」の展開など、たくさんの人に本を手に取ってもらう環境を新たに創出。2024年からの新体制では、外部企業との協業を通じた新たな価値創造とスタッフのキャリアアップ支援に注力。1日に届く3万冊の古本のうち約半分が廃棄される現状を改善するため、「捨てたくない本プロジェクト」を牽引し、本の持続可能な循環システムの構築に取り組む。本を通じた社会貢献と持続可能なビジネスモデルの両立を追求し続ける。

後日談 ~ブックバスがKCSにやってきた!~

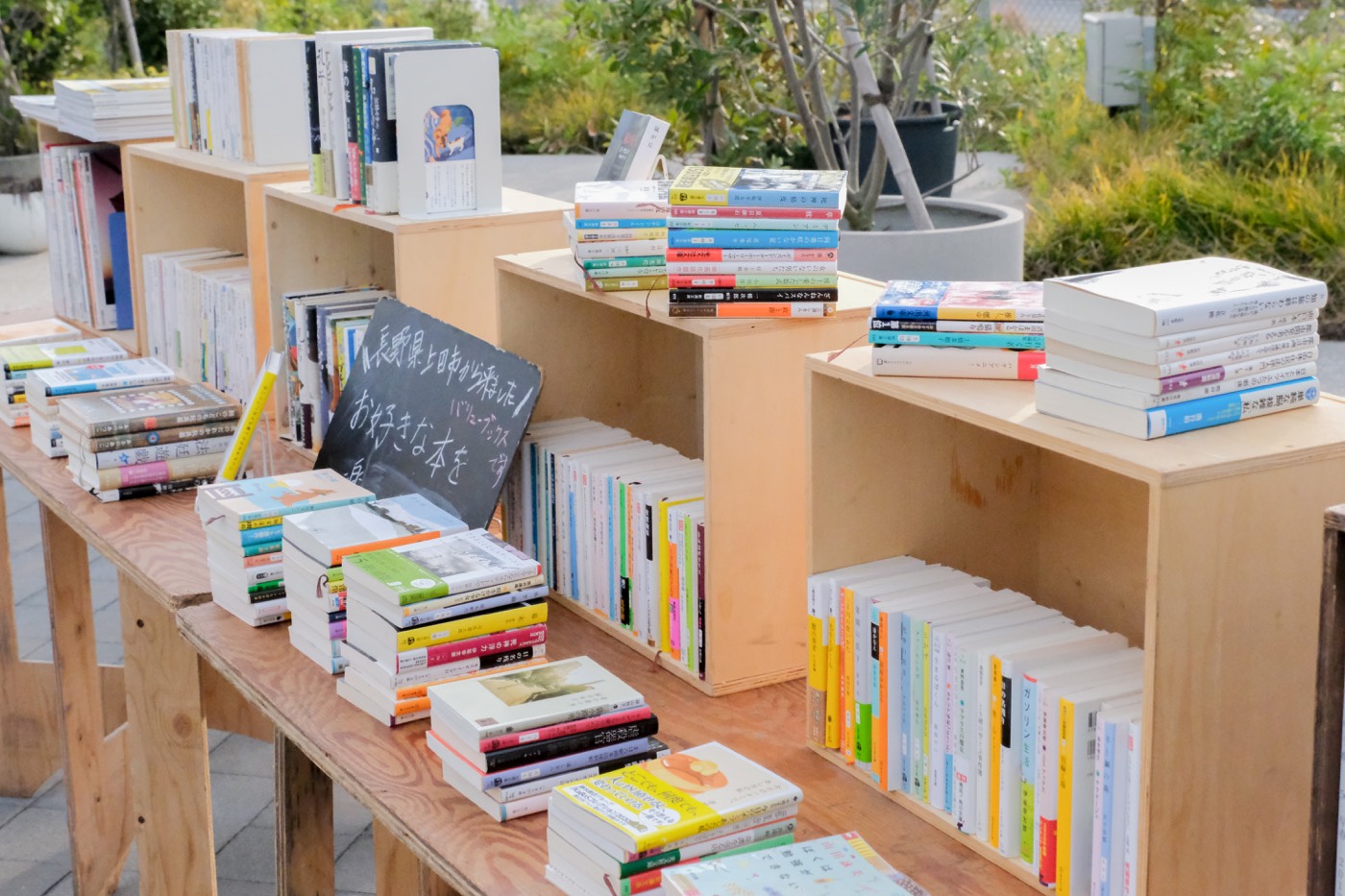

2025年11月7日(金)~16日(日)までKCSにて開催した「服の文化祭」に、長野県上田市から移動書店「ブックバス」がはるばるやってきてくれました。

市場の需要と供給のバランスによって買取ができずに古紙回収にまわすはずだったけれど、まだまだ十分読める「捨てたくない本」のアウトレットコーナーも。

KCSに合わせて選書してくださった古本がずらりと約1,000冊ならぶ車内では、親子でそれぞれ気になる本を手に取る姿も。

さらに、本からつくる紙漉きワークショップも実施してくださいました。

古紙回収にまわすはずだった本を細かくちぎってミキサーにかけて粉砕。紙の繊維が溶けた水の中に紙漉き用の枠を中に沈め、水平にすくい上げ紙を漉きます。アイロンで乾かして完成。

はじめての体験に戸惑いながらも楽しんでくれた小さなお客様。読まれなくなった本がまた紙としてよみがえる、まさに本の資源循環を体感できるワークショップでした。

もうひとつこのブックバスが子どもたちを歓喜させたのが、なんとブックバスの車体にお絵描きできるんです!「チョークで絵を描いていいよ~」とバリューブックスのスタッフのお兄さんたちが声をかけると、「いいの~?」と目を輝かせて、思い思いにいろんな絵や文字を書き始める子どもたち。

数式を描いたり、楽譜を描いたり、絵を描いたり。普通ではできない体験を存分に楽しむ子供たち。車内で本を読んだり、お絵描きしたり。存分にブックバスを堪能している姿がほほえましかったです。

誰かの心を豊かにして役目を終え手放されたたくさんの古本を積んで、木更津まで来てくれたブックバス。バリューブックスのスタッフが1冊ずつ丁寧に選書してくださった古本は約1,000冊。そうやっていろんな人の手を渡り、想いのバトンがつながり、KCSのお客様にも届けられたこと、とてもうれしく思います。

KCSに来て初めてバリューブックスさんの存在を知った方も、こういったブックバスの取り組みを通じて、単に古本を中古販売するだけではなく、どうしても買取できない本の次なる届け方を模索しながらさまざまなチャレンジをされている姿勢に共感する方は多かったのではないかと思います。

洋服を買いに来たKCSで心ときめく一着と、お気に入りの一冊に出会えた!なんて、そんな素敵なシーンが実現できたらとても素敵だなと思っています。

ファッションも本も、私たちの生活を豊かにしてくれるもの。想いをもって作られる一着の服、一冊の本、それらが生まれる背景や誰かが手放したあとのことに少しだけ目を向けてもらえたら、モノの選び方、付き合い方、手放し方もちょっと変わるかもしれません。

今後も引き続きバリューブックスの皆様との取り組みを続けていければと思います。