Change The Cycle Report

新しいサイクルをつくる、みんなのレポート

REPORT

2025.01.10

【後編】くるくるファッションプロジェクトに学ぶ、廃棄衣類削減に向けて今私たちが考えるべきこと

徳島県上勝町が推進する“ゼロ・ウェイスト”の拠点「上勝町ゼロ・ウェイストセンター“WHY”」では、徳島県内における廃棄衣類削減と循環を目指し、環境省による『令和5年度使用済み衣類回収スキームの構築に向けたモデル実証事業』の採択を受けて「KURU KURU Fashion Project(くるくるファッションプロジェクト)」を実施。徳島県内2拠点で服の広域回収を実施し、回収した衣類は組成分析を行ったあと、リユース・リメイク・リサイクルの順で循環に取り組みます。私たちKISARAZU CONCEPT STORE(以下、KCS)チームは、本プロジェクトの一環で開催された「KURU KURU Fashion Market」(2023年12月24日開催)を視察させていただきました。そのイベントを通じて感じたこと、考えるきっかけとなった服の循環にまつわる視点をまとめていきます。

前編では「徳島県の上勝町ゼロ・ウェイストセンター“WHY”から学ぶ、暮らしに取り込む資源循環の在り方」についてレポートしていますので、併せてご覧ください。

▼前編はこちら

https://kisarazu-concept-store.com/report/report-11.html

KURU KURU Fashion Projectが目指す服の循環

約1か月半、徳島県内2か所で服の回収を行い、集まった約1.9トンの衣類たち。まず上勝町ゼロ・ウェイストセンター“WHY”にてそれら1着ずつ手に取りタグを見ながら組成分析(衣類の素材の種類と割合を確認していく)を実施。素材や服の状態によって、リユースできるもの、リメイクできるもの、リサイクルに回すものに仕分けるところからスタートしています。

取り組みの第一弾として2023年12月に上勝町ゼロ・ウェイストセンター“WHY”でリユースイベント「KURU KURU Fashion Market」を開催。その後、2024年2月には株式会社デプトカンパニーによるデザイン監修、及び一般社団法人ひだまりの製作協力により、回収した衣類のリメイク品を販売開始。さらに、リユースやリメイクが難しい衣類については、株式会社チクマ(チクマノループ🄬)の協力により北九州工場でマテリアルリサイクルを行います。また、株式会社浜田の協力により、回収したコットン100%製品についてはリサイクルコットンへと再生する取り組みも進行中です。

私たちが視察させていただいたKURU KURU Fashion Marketでは、大きく3つのコンテンツが用意されていました。

まず最初に感じたことは、とにかく楽しい雰囲気が溢れるマーケットであるということ。

古着のリユースマーケットの会場にはたくさんの1点ものの洋服たちがセンス良く陳列されており、いわゆるセレクトショップのような雰囲気さえ感じました。

こちらは2024年2月から販売開始されたリメイクアイテム。

さっそくお気に入りの1着を見つけ、レセプションにて持ち帰る服の重さを量っていただき、ドネーション。服に値段がついているのではなく、その人自身の気持ちでドネーションしていくというのも、あたたかいサイクルを後押しする仕組みだなと感じました。

隣の会場では、シルクスクリーンを体験できるワークショップがあり、さっそくチャレンジ。

初めてのシルクスクリーン体験に、図版選びからインクの色選び、そして洋服のどの位置に刷るかというのを悩みながらスタッフの方と会話する時間も含めて貴重な体験となりました。リユースの1点ものと出会い、そして自分自身でデザインを施すというこの体験そのものがとても愛おしく、思わず誰かに伝えたくなるストーリーとなりました。きっとこの先、この1着に袖を通すたびに、この日の出来事を思い出すと思います。

そのほかにも藍布や木の端切れをつかったモノづくりワークショップや、端材やアップサイクル商品の販売をする出店者さんもいらっしゃり、マーケットは大人から子供までたくさんの方でにぎわっていました。

これらの体験はKCSにとっても大きなヒントとなり、視察後にKCSにて企画した「100%マーケット」にて、“服の交換会”(協力:株式会社ワンピース)の実施や、シルクスクリーンワークショップの実施につながりました。

作り手も使い手も。それぞれが考えるべき衣服の循環

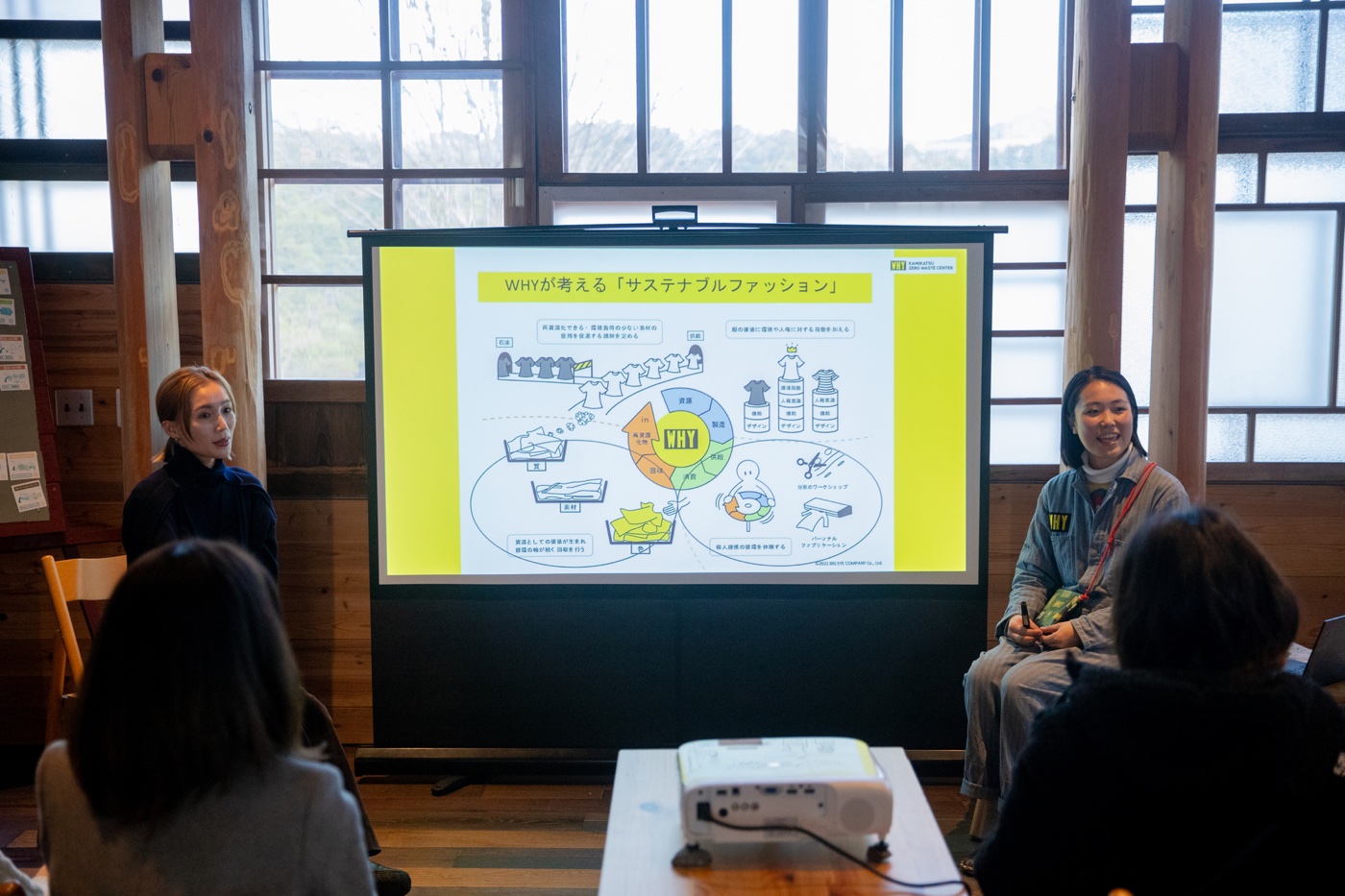

KURU KURU Fashion Marketの会場内では、ごみの学校を運営する寺井正幸さんによる「服の分解体験」や上勝町ゼロ・ウェイストセンター“WHY”を運営する株式会社BIG EYE COMPANYの大塚桃奈さんと一般社団法人unistepsの鎌田安里紗さんによるトークセッション「いまなぜくるくるファッションか?」も同時開催。多くの方が参加されていました。

ごみの学校によるパネル展示。廃棄衣料の現状や使い終わったあとの服のリサイクル、リユースの現状などを写真や図解で説明。

トークセッションでは、大塚さんから上勝町における衣類の循環を取り巻く課題や上勝町ゼロ・ウェイストセンター“WHY”が考える「サステナブルファッション」について、KURU KURU Fashion Projectにおける服の回収実績や回収・組成分析等から見えてきた課題などのお話しがありました。鎌田さんからは、ジャパンサステナブルファッションアライアンスという業界団体の動きや現在進んでいる環境配慮設計のガイドライン整備のお話しなど、行政を含めて業界全体としての今の動きについてのお話しがありました。

今回のプロジェクトで回収した衣類の7割近くが混毛繊維であり、そもそも単一素材でできている衣服が少ないこと自体が衣類の再資源化の課題でもあるということ、そして組成分析を通じて気づいたこととして、①分別作業の簡略化、②回収ルートの確保、③保管場所の確保、この3つを今後の検討課題にする必要があるというお話がありました。今後、作り手や使い手である生活者に求められる変化として、「衣服をつくる段階から使い終わったあとの素材の行き先を考えること、そして資源回収が行われやすい制度設計を考えると同時に、生活者自身も主体的にサステナブルな選択肢を選ぶこと」が大事であるというお話しが印象的でした。

一方でこのようなこともお話しされていました。

「服を手放すときの選択肢って、自分の住んでいる町にすごく影響されると思うんです。企業さんが服を回収するプログラムも増えてきてはいますが、自分の住んでいる町で気軽に服を捨てない選択肢があり、その循環の輪の中にジョインできるとより廃棄される衣類も減ると思います。今回のKURU KURU Fashion Projectの目的もそこにあります。上勝の取り組みもなぜ続いてきたかというと、町としてゼロ・ウェイスト宣言をしたからこそ住民のみなさんがそのルールに則って行動できたからだと思っています。一人ひとりが意識高く行動できればベストだと思いますが、社会のルールとしてそれが当たり前になっていく方が推進できることもあるのかなと感じます。」

一人ひとりの行動変容を促す上で、法規制やルール作りというのもとても大事なポイントだと改めて感じました。

追加取材により、実証事業年度である2023年度が終了した段階でのKURU KURU Fashion Projectの成果についても教えていただいたので、簡単に数字としてまとめます。

●徳島県内広域回収での衣類回収量:1,906kg(回収期間:2023年10月17日~11月30日)

●事業期間内での再生量:1,007.65kg(上勝町単体で回収した衣類494.8kgは通常の再生ルートで処理を行っているため、数値には含めない)

●リユース率:36% ※事業期間内での数値です

くるくるショップでのリユース:510.19kg

リメイクによるリユース:6.74kg

●リサイクル率:35% ※事業期間内での数値です

マテリアルリサイクル(再紡績):23.6kg

マテリアルリサイクル(反毛):473.46kg

その他の在庫については、引き続き次年度(2024年4月)以降もくるくるショップでの継続販売を行っているとのこと。

大塚さんは衣類の循環に関する上勝町ゼロ・ウェイストセンター“WHY”の役割についてこう話します。

「ここはすべての“終わり”が見える場所でもあるので、そこからどう生産と消費できるか。なるべくそのものの寿命を延ばしたり、資源として価値のあるものに変えられるかということを引き続き模索していきたいと思っています。」

そして、今の課題について伺うとこう締めくくってくださいました。

「よりこの町の取り組みを広げていければと思っていて、その入口としてこの場所に学びに来ていただいて町の取り組みの良さや地域そのものの魅力に共感してもらい、上勝町と一緒に取り組みたいということであったり、この取り組みを自分の町やコミュニティの中で実践したいという方を増やしていくことが今チャレンジしていることです。」

2003年に「ゼロ・ウェイスト宣言」をし、町全体としてゴミをなくすための取り組みを積み重ねてきた上勝町。そして2020年に旧ゴミステーションをリニューアルし、教育・研究・発信・宿泊機能を付与し、ゼロ・ウェイストの理念の体現とその価値観を拡げていくハブとしての役割を担う上勝町ゼロ・ウェイストセンター“WHY”。

実際に訪れてみて、山々に囲まれたその自然豊かな土地、その街に暮らす方々のポジティブな空気感、暮らしの中に根付く等身大のサステナブルな取り組みの数々、そしてそれを実直に推進する大塚さんをはじめとした上勝町ゼロ・ウェイストセンター“WHY”の皆さまや関係者の方々のお話しに、すっかり魅了されました。まず今日から自分自身ができることはなにか、そしてKCSという場においてどんな取り組みができるか、そんな話に花が咲かせながら上勝町をあとにしたKCSチームでした。

今回の視察で得たさまざまなヒント、視点を今後もKCSに取り入れていければと思っています。

▼【前編】徳島県の上勝町ゼロ・ウェイストセンター“WHY”から学ぶ、暮らしに取り込む資源循環の在り方

https://kisarazu-concept-store.com/report/report-11.html