Change The Cycle Report

新しいサイクルをつくる、みんなのレポート

REPORT

2025.10.20

「捨てる」から「活かす」へ。リビセンが紡ぐ、諏訪の「すこやかな循環」

日本では今、空き家がどんどん増えています。その数はなんと900万戸。30年前の2倍にまで膨らみ、このまま何もしなければ2038年には3軒に1軒が空き家になると言われています。一方で、古い家を壊すときに出る木材の多くは捨てられてしまい、新しい建物には海外から運んできた木材が使われています。

ここは、古材を中心とした資源の循環に取り組むリビルディングセンター(以下、リビセン)です。店頭には太陽の光をさんさんと浴びた古道具が、併設したカフェの隣のスペースには古材がズラリと並びます。

リビセンはリサイクルショップの枠を超えて、地域全体で「捨てる以外の選択肢」を作り続けています。

バリューブックスの視察と同様に、業界は違えど行き場を失ったモノをサイクルさせるという点では、KISARAZU CONCEPT STORE(以下、KCS)と共通点の多い活動と捉えられるはず。KCSチームはそう考えて長野県諏訪市にあるリビセンを訪れ、古材を中心とした資源の循環についてリサーチしてきました。

リビセンを創業してからの10年間の歩みを通じて見えてきた、新しい循環のかたちとは。代表・東野 華南子(かなこ)さんにお話を伺いました。

古材から始まったリビセン。10年目を迎えて

ーー まずは、リビセンを始められたきっかけから教えてください。

東野:

2016年に事業を始めたので、もうすぐ10年です。以前から夫が空間デザインの仕事をしていて、2014年から私も一緒に各地を回りながら、古民家の解体や施工に携わってきました。その中で気づいたのは、海外から古材を輸入している一方で、日本では解体された建物の木材が捨てられているという現実でした。

この循環の矛盾をどうにか解消できないかと考えたのが始まりです。木材だけでなく、ここ最近はガラスなど様々な素材を通じて「素材そのものをきちんと見つめる機会」を作ることを大切にしています。ただ古材を売るだけでなく、素材の使い方を広げていく。それが私たちの取り組みの核になっています。

ーー 当初は古材への取り組みが中心だったのでしょうか。

東野:

そうですね。でも10年やってきて感じたのは、ほとんどの人にとって古材を使うハードルがまだまだ高いということです。「古材だから」という理由ではなく、もっと自然に暮らしの中に取り入れられたらいいなと思ったんです。

きっかけは、ポートランドで見た古材を使ったテーブルでした。釘の跡があることで古材だと分かるけれど、とても洗練されていて美しかったんですよ。古材の本質的な価値は、表情を整えても変わらない。研磨して磨いたとしても、釘の跡のようにどこかにその良さがにじみ出る。そう気づいた時、もっと自由に素材と向き合いたいと感じたんです。

ーー 最近立ち上げられた「notonly(ノタンリー)」というブランドについて教えてください。

東野:

「notonly」では、椅子やフォトフレーム、トレイなど3種類の商品を展開しています。共通しているのは、使っている古材がどこから来たかが分かるようにナンバリングしていることです。どこの建物から、いつレスキューしたものかがトレースできるんです。

物を買う時って、どこのブランドが作っているか、デザインが好きかということ以外にも、もっと新しい視点があっていいと思うんです。「notonly」では、この木がどこから来たかをイメージできる楽しさがある。たまに「おばあちゃんの家がこの近くにあったから」と言って買ってくれる方がいて、思いもよらぬ繋がりが素材によって生まれるのが面白いなと思います。

これまでの「リビセンらしさ」とはひと味違った、スッキリとしたデザインも自分の暮らしに馴染んでいて目に心地よさがある、と東野さんは語ります。

ーー 一点物の取り扱いは大変そうですが、どのように工夫されているのでしょうか。

東野:

完全な一点ものは本当に大変なんです。一個一個写真を撮って、売れたらもう作れないですから、オンラインストアの運営も複雑になります。でも「notonly」であれば、木材を色の傾向で3つくらいに分けて管理できます。完全な一点物から、ある程度のバリエーションを許容する範囲に調整することで、卸先の方にも扱いやすくなりました。

まだまだ試行錯誤の段階ですが、素材の個性を活かしながら新しいことをやってみる。それが、私自身の暮らしも心地よくしてくれる実感があります。

ぐるぐる巡る!「すこやかな循環」

ーー 東野さんの考える「資源の循環」について教えてください。

東野:

今私たちが大切にしているのは「すこやかな循環」です。このキーワードが生まれたのは、3年前に長崎県の雲仙に行った時のことです。そこで訪れた蒸気屋さんという宿が印象的でした。地熱を利用した蒸し器がテラスにたくさん置いてあって、お客さんは八百屋で買った野菜を蒸して食べているんです。近くの料理人の方も、自分の店で出す料理をそこで調理して持っていく。

特別な契約やルールがあるわけじゃないのに、お互いがお互いを生かし合うような関係ができていて。それを見た時に「これがすこやかな循環だ!」と思ったんです。どうやって諏訪で実現できるかを考えた時に、今の取り組みが生まれました。

ーー 具体的にはどのような取り組みをされているのでしょうか。

東野:

一番分かりやすいのは「ぶらぶらタンブラー」という仕組みです。加盟店のどこでも借りられて、どこでも返せるタンブラーなんです。この仕組みができたことで、使い捨てのコーヒーカップを別の店で捨てることがなくなりました。わざわざ最初に買ったお店にタンブラーを返す手間もありません。

近隣住民の方々から回収したタンブラー。

ーー最初はどのように始めたのですか?

東野:

最初はみんなが使わなくなったタンブラーを集めて、それにシールを貼って使い始めました。300本ほどすぐに集まったんです。みんな、こんなに使わないタンブラーを持っているんだ!って可視化されたのも面白かったですね。豊かな暮らしを無理なくするために、タンブラーを持っていないからコーヒーが飲めないということがないように。小さな工夫が、地域全体の循環を支えられていたらいいなと思います。

ーーこのエリアのお店を巡る楽しさも増えて、すてきですね。

東野:

そうですね。タンブラー回収のあとに、エコバッグも回収してみたらたくさん集まって、段ボール数箱分あるんです。まだうまく活用できていないので、KCSさんと一緒になにかできたら嬉しいですね。

ーーKCSでは常設でシルクスクリーンの機械を設置しているので、何か企画としてご一緒できそうですね。

すこし止まって捨て方を変えてみよう

ーー 地域の他のお店との連携も活発だと聞きました。

東野:

近くに「言事堂(ことことどう)」という古本屋さんと「O (オー)」という古着屋さんができて、この土地でレスキューできるものがすごく増えたんです。本の相談が来たら古本屋さんを紹介する、衣服の相談が来たら古着屋さんにお願いする。私たちのお店に集まった古着は、古着屋さんに見てもらって、売れそうなものは向こうで販売してもらう。

店頭に設置されている不用品回収ボックス「PASSTO」

東野:

花屋の「オルデ」さんとも面白い連携をしています。家庭用のお花は、私たちがレスキューした古い包装紙に包んでくれるんです。そんなふうに、お互いの存在を生かし合えるような関係が自然にできているのが嬉しいですね。

ーー 「ぐるぐるバザール」というイベントについても教えてください。

東野:

半年に1回開催している、「手放す」をテーマにしたマーケットです。子どもができて気づいたのですが、お下がりをあげるって本当に難しいんです。月齢が合わない、汚れが気になる、メルカリに出すのも面倒。結局、捨てるのが一番楽になってしまう。

でも半年間我慢して取っておいてもらって、リビセンに車で持ってきてもらえれば引き取りますよという場を作りました。美味しいご飯や可愛いプロダクトのマーケットと一緒にやることで、「捨てる以外の手放し方」を楽しい体験にしています。分別して捨てる以外の選択肢を、みんなで作っていこうというイベントです。

循環を喜びあい、社会は作り直せる

ーー こうした循環が自然に生まれる理由は何だと思いますか。

東野:

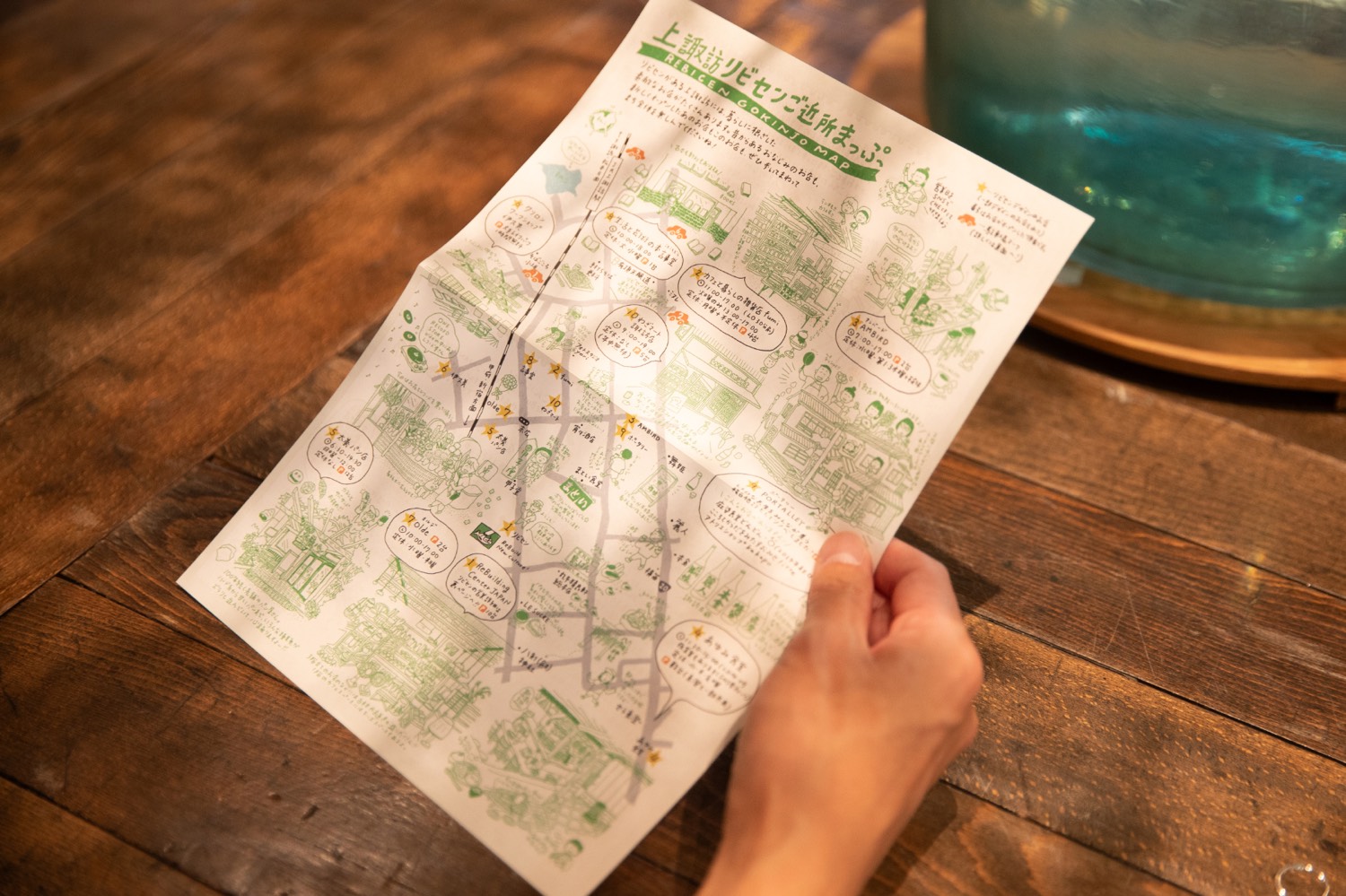

一つには、利害関係から距離を取れていることがあると思います。リビセンマップという地域のお店を紹介するマップを作っているのですが、どこからもお金はいただいていません。自分たちが好きでやっているから自由でいられるんです。

それから、手放すことと与えることに無頓着でいられることも大切だと思います。リビセンのお客さんをどう囲い込むかではなく、諏訪全体でいろんなお店を回ってもらうことで、町全体の満足度が上がることが大切ですよね。循環を喜ぶ価値観を共有できていれば、お互いの存在を喜び合えるような関係がきっと作れます。

ーー 10年を振り返って、変化を感じることはありますか。

東野:

最初は「リビセンが頑張ってお客さんを呼んで、街のみんなに紹介しなければ」と思っていた頃もありました。でも2〜3年前から、もうリビセンがなくても街として十分な生態系ができているなと感じるようになったんです。

いい意味で肩の力が抜けたことで、「すこやかな循環」というテーマや、長野県全体を諏訪で編集してお届けするという発想が生まれました。媒介者として、いろんなことをつないでいく。それが今の私たちの役割だと思っています。

ーー これからの展望を聞かせてください。

東野:

次は「ものづくりをしたい人」のために開けた場にしたいと思っています。リビセンでなにか買ってくれれば、2階のスペースで道具を使ってもらえるようにしています。どうしたら「作る」ことが身近になるのか、新しい問いとして持っています。

「リビルダーズコーナー」

東野:

私は文学部出身で、今までモノが何で作られているかなんて考えたことがありませんでした。でも建築の仕事を手伝うようになって、土壁を壊した時にモロモロと崩れた奥から、竹が出てきたのを見て、「壁って作れるんだ、作り直せるんだ」と気づいたんです。

誰かが作ったものは作り直せる。だから社会も作り直せるんだって思えた時の心強さを、もっと多くの人に持ってもらいたい。世界が何で作られているかを知れば、自分たちの手で変えていけるという実感を持てるのではないでしょうか。

ーー 最後に、「資源の循環」への想いを聞かせてください。

東野:

資源の循環はただ環境に優しいだけではありません。新しい価値を創造し、新しいつながりを生み出します。倉庫に眠っていた木材が誰かの大切な家具になり、使われなくなったタンブラーが地域の循環を支える道具になる。

一番大切なのは、その時その時に思いついたことを、場当たり的でもいいからやり続けることだと思います。完璧な計画はありません。でも、お互いの存在を喜び合いながら、小さな循環を積み重ねていく。それが、より良い未来の土台になると信じています。

【写真でめぐる「リビセン」模擬ツアー】

店頭には古道具や石材などがずらりと並びます。

入ってすぐのスペースはギャラリーに。この日は木工作家さんの作品の展示販売が行われていました。

ガラスサッシを組み合わせた印象的なパーテーション。外の光をやわらかく取り込みながら、ガラスやフレームの質感が空間に独特の風合いをもたらしてくれます。

カフェ店内では、作家さんの器やグラスなどを販売。こたつの脚をペッパーミルにアップサイクルしたものや、回収した瓶をリサイクルしてつくったグラスなどユニークな一点ものも。

カフェ店内にはお子様専用スペース。コドモゴコロをくすぐる設計に。

レジカウンターもすべて古材を組み合わせて制作。古材の風合いが温かみを感じさせるとともに、どこにもない組み合わせによりユニークな空間デザインを演出。

お買い物をしたらこちらでセルフ梱包。エコバッグを持っていない方に無料でご提供している紙袋は、地域住民の方から回収したもの。こういうところにも、“ある資源を大事に使う”というスタンスが一貫して表れています。

2Fには、空き家からレスキューしてきた食器やグラス、日用品、雑貨などがずらりと並びます。圧倒的な物量にワクワク。

日々レスキューして集まってくるアイテムについて説明してくださる東野さん。マラソン大会のゼッケンになるはずだったものなど、意外なアイテムも見立てによって素敵なアイテムに変身。

3Fには、箪笥や椅子などの家具が所狭しと並びます。

古材をつかったオリジナルアイテムも販売。

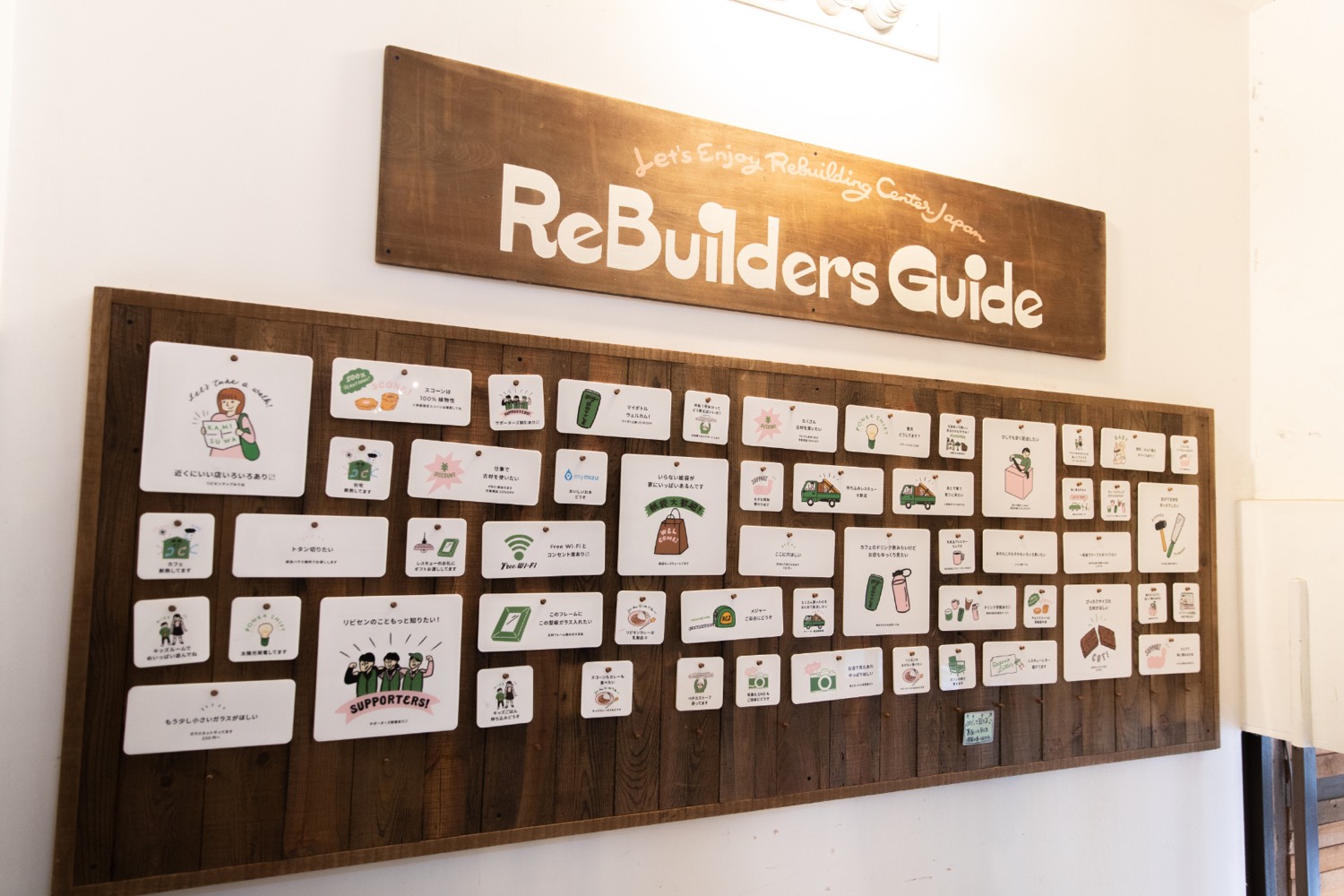

階段の踊り場に設置されている「ReBuilders Guide」。たくさん掲示されているカードの裏面には、それぞれ詳細な情報が書かれています。

2Fから1Fへ降りるところに「お買い物もレスキュー!NICE RESCUE!」。こういったコミュニケーションデザインひとつで、ここでのお買い物の記憶がとても前向きな体験として記憶に残るものです。

インタビューと視察を終えて、KCSチームが感じたこと

リビセンの店内に足を踏み入れると、過度な接客はなく、古材や古道具、古材から生まれたアイテムが所狭しと並び、まるで宝探しのようなワクワク感に包まれます。2F、3Fへと自然に足が向かうその空間には、人の温もりが感じられました。それは、手書きのPOPや「ReBuilder」という呼び方、「ReBuilders Guide」や「NICE RESCUE!」などの仕掛けによって、自分も作り手の一員になったような感覚が生まれるからかもしれません。

「資源の循環は大切」ということを押しつけるのではなく、楽しい体験の中で自然とその輪に入っている——そんな状況のデザインは、KCSとしても共感し、学びの多いものでした。

古材や古道具の魅力をそのまま伝えるだけでなく、アップサイクルによって新たな価値を見出す。その“光の当て方”次第で見え方、届き方が大きく変わることを実感し、KCSでも一点一点のファッションアイテムとの向き合い方をさらに探求していきたいと感じた視察取材でした。

左から株式会社ReBuilding Center JAPAN 代表取締役 東野さん、三井不動産株式会社 伊藤

東野華南子さん

株式会社ReBuilding Center JAPAN 代表取締役

幼少期から上海、ロンドンなど海外での生活を経験。2014年、デザイナーの東野唯史さんとともに空間デザインユニット「medicala(メヂカラ)」を立ち上げ。2016年『ReBuilding Center JAPAN』をオープン。取締役として、リビセンとスタッフ、お客さんを繋げる役割を担いながら、古材を活用した近隣空き家リノベーション店舗のサポートにも注力。その傍ら「ぶらぶらタンブラー」など地域循環を促す仕組みづくりを手がける。2023年より「リビセンみたいなおみせやるぞスクール」を開校し、これまで150人を超える受講者に古材や古道具のレスキュー方法から地域とのつながりづくりまでノウハウを伝授。